Der Pygmalion-Effekt und die Kraft der Erwartungen

Wusstest du, dass Erwartungen anderer Menschen dein Verhalten und deine Leistung nachweislich beeinflussen können? Was ist der Pygmalion-Effekt eigentlich, der dieses erstaunliche Phänomen beschreibt? In einem bahnbrechenden Experiment der 1960er Jahre stellten die Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson fest, dass Schüler, bei denen Lehrer ein höheres Entwicklungspotenzial vermuteten, tatsächlich ihre Intelligenzquotienten deutlich steigerten. Nach nur einem Jahr schnitten etwa 45 Prozent dieser Kinder in IQ-Tests um 20 oder mehr Punkte besser ab.

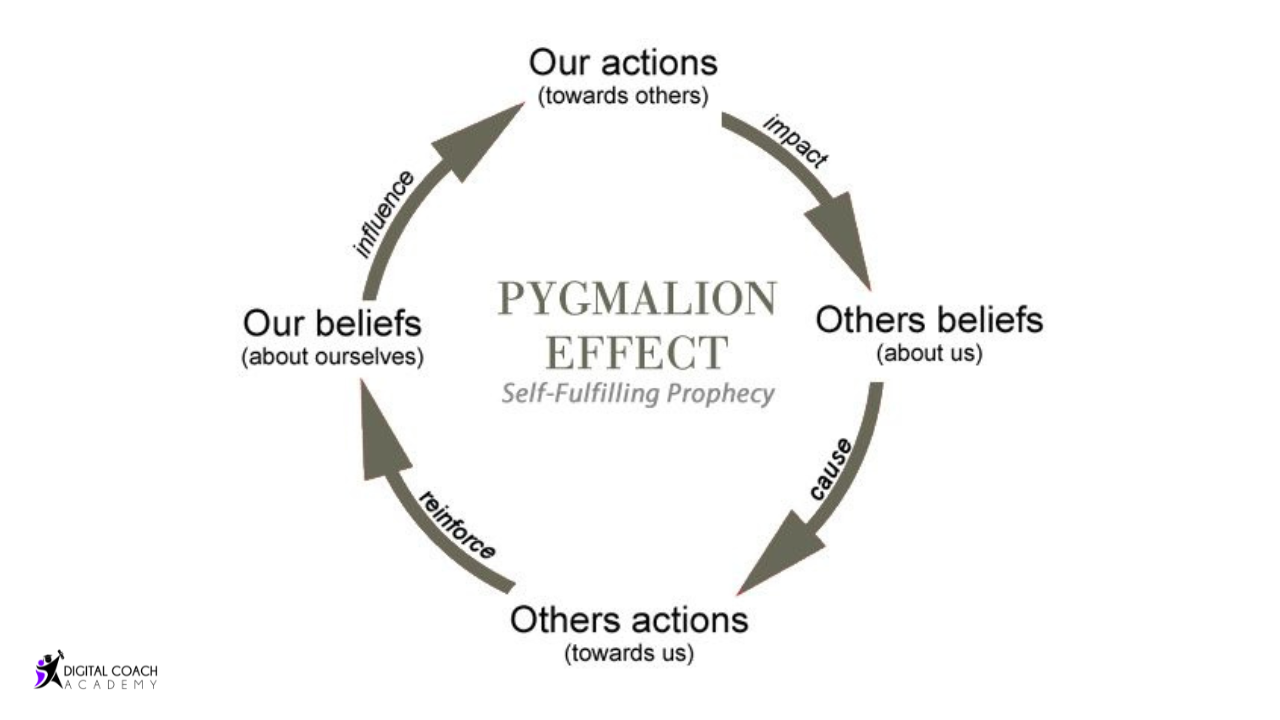

Dieser Effekt lässt sich einfach erklärt als psychologisches Phänomen beschreiben, bei dem positive Erwartungen das Verhalten und die Fähigkeiten anderer Menschen positiv beeinflussen können. In der Psychologie wird dieser Effekt als selbsterfüllende Prophezeiung verstanden, die zwangsläufig zum Ergebnis wird. Besonders interessant: Die Auswahl der Schüler im ursprünglichen Experiment erfolgte völlig zufällig, dennoch verbesserten sich ihre Leistungen, nur weil die Lehrer an ihr Potenzial glaubten.

In diesem Praxisguide erfährst du, wie dieser faszinierende psychologische Mechanismus funktioniert, woher er seinen Namen hat und wie du ihn bewusst im Alltag, in Beziehungen und im Berufsleben nutzen kannst, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Was ist der Pygmalion-Effekt?

Der Pygmalion-Effekt gehört zu den faszinierendsten Phänomenen der Psychologie und zeigt, wie stark Erwartungen unser Verhalten formen können. Dieser Effekt beschreibt, wie die Annahmen einer Person über eine andere deren Handlungen und Erfolge maßgeblich beeinflussen.

Pygmalion Effekt einfach erklärt

Dieser Effekt lässt sich als psychologisches Phänomen beschreiben, bei dem Erwartungen anderer Menschen das Verhalten sowie die Leistung beeinflussen und damit zwangsläufig zum Ergebnis werden. Im Kern geht es darum, dass Autoritätspersonen wie Lehrer, Vorgesetzte oder Eltern durch ihre Erwartungshaltung eine bedeutende Rolle bei der Leistung und Entwicklung anderer Menschen spielen.

Bei positiven Erwartungen bemüht sich die betroffene Person, diesen gerecht zu werden und schöpft ihr volles Potenzial aus. Hingegen führen negative Annahmen oft zu Selbstzweifeln und schlechterer Leistung. Dadurch unterstreicht der Effekt die Bedeutung positiver Unterstützung und Ermutigung für das Selbstvertrauen und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten.

Pygmalion Effekt Definition in der Psychologie

In der Psychologie wird dieser Effekt als Phänomen definiert, bei dem sich eine vorweggenommene Einschätzung eines Schülers derart auf seine Leistungen auswirkt, dass sie sich bestätigt. Der Begriff geht auf die mythologische Figur Pygmalion zurück, einen Bildhauer, der sich in eine von ihm erschaffene Statue verliebte, die später zum Leben erweckt wurde.

Dieser Effekt wurde erstmals von den US-Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson in den 1960er Jahren wissenschaftlich untersucht. In der Fachliteratur wird er auch als Rosenthal-Effekt oder Versuchsleiter-Erwartungseffekt bezeichnet und beschreibt, wie Forscher unbewusst das Verhalten von Versuchspersonen beeinflussen können.

Unterschied zur selbsterfüllenden Prophezeiung

Obwohl der Pygmalion-Effekt und die selbsterfüllende Prophezeiung verwandt sind, gibt es einen entscheidenden Unterschied: Beim Pygmalion-Effekt kommt der Einfluss von außen und bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung bei der jeweiligen Person von innen. Allerdings besteht in der Psychologie noch kein vollständiger Konsens über diese Abgrenzung.

Die selbsterfüllende Prophezeiung beschreibt ganz allgemein, dass eine Vorhersage die Erwartungen und das Verhalten der davon Betroffenen, die daran glauben, entscheidend beeinflusst. Der Pygmalion-Effekt hingegen fokussiert sich darauf, wie eine nicht geäußerte, unbewusste Einschätzung einer Autoritätsperson indirekten Einfluss auf das Verhalten und die Leistung eines Menschen hat.

Der Effekt wirkt außerdem auch bei uns selbst wie eine selbsterfüllende Prophezeiung: Wenn wir glauben, dass wir etwas schaffen können, ist es wahrscheinlicher, dass wir tatsächlich erfolgreich sind.

Der Ursprung: Mythos trifft Psychologie

Die faszinierende Geschichte hinter dem Pygmalion-Effekt reicht weit in die griechische Mythologie zurück. Der Name dieses psychologischen Phänomens ist kein Zufall, sondern eine tiefgründige Metapher für die Kraft von Erwartungen und deren Einfluss auf die Realität.

Die Geschichte von Pygmalion und Galatea

In der griechischen Mythologie war Pygmalion ein talentierter Bildhauer auf Zypern. Nach Ovids Darstellung in den „Metamorphosen“ war er von den Frauen seiner Zeit enttäuscht und wandte sich vollständig seiner Kunst zu. Aus Elfenbein schuf er eine weibliche Statue von solch atemberaubender Schönheit und Lebendigkeit, wie sie keine Frau auf Erden besitzen könnte.

Pygmalion widmete der Statue zunehmend mehr Aufmerksamkeit – er schmückte sie mit Juwelen, brachte ihr Geschenke und behandelte sie, als wäre sie lebendig. Tatsächlich verliebte er sich leidenschaftlich in sein eigenes Kunstwerk. Während eines Festes zu Ehren der Liebesgöttin Aphrodite (in der römischen Mythologie Venus genannt) betete er inbrünstig, seine zukünftige Frau möge seiner Statue gleichen.

Aphrodite, beeindruckt von seiner tiefen Liebe, erfüllte seinen Wunsch auf unerwartete Weise: Als Pygmalion nach Hause zurückkehrte und seine Statue küsste, spürte er plötzlich warmes, weiches Fleisch statt kaltes Elfenbein. Die Göttin hatte die Statue zum Leben erweckt. In späteren Adaptionen erhielt diese Frau den Namen Galatea.

Warum der Effekt nach Pygmalion benannt ist

Der psychologische Pygmalion-Effekt trägt diesen Namen als perfekte Metapher für die Kraft von Überzeugungen und Erwartungen. So wie Pygmalions Liebe und Glaube seine Statue zum Leben erweckte, können auch unsere Erwartungen an andere Menschen deren Verhalten und Leistungen beeinflussen.

Der Bildhauer verkörpert dabei die Autorität (Lehrer, Führungskraft), während die Statue die Person darstellt, deren Potenzial durch positive Erwartungen „zum Leben erweckt“ wird. Die Parallele ist eindeutig: In beiden Fällen formen die Erwartungen und Überzeugungen einer Person die Realität eines anderen Wesens.

Die Namensgebung unterstreicht somit die zentrale Botschaft: Wenn wir an das Potenzial anderer Menschen glauben und entsprechend handeln, können wir – ähnlich wie Pygmalion mit seiner Statue – dazu beitragen, dass dieses Potenzial tatsächlich entfaltet wird.

Wissenschaftliche Beweise: Das Rosenthal-Experiment

Die wissenschaftlichen Grundlagen des Pygmalion-Effekts wurden durch bahnbrechende Experimente etabliert, die einen klaren Zusammenhang zwischen Erwartungen und tatsächlicher Leistung nachweisen konnten.

Ablauf und Ergebnisse des Schul-Experiments

1965 führten die US-amerikanischen Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson ein wegweisendes Experiment an einer Grundschule durch. Sie teilten Lehrern mit, dass bestimmte Schüler gemäß eines wissenschaftlichen Tests kurz vor einem Entwicklungsschub stünden – die sogenannten „Bloomers“ oder „Spurters“. Tatsächlich wurden diese Schüler jedoch zufällig per Los ausgewählt.

Nach acht Monaten zeigte sich ein erstaunliches Ergebnis: Die IQ-Steigerung war bei den angeblichen „Aufblühern“ deutlich größer als bei der Kontrollgruppe. Besonders beeindruckend: 45 Prozent dieser Kinder konnten ihren IQ um 20 oder mehr Punkte steigern, während 20 Prozent sogar Steigerungen um 30 oder mehr Punkte erreichten. Der Effekt war bei Kindern der ersten und zweiten Klasse besonders ausgeprägt.

Das Ratten-Experiment mit Studierenden

Bereits 1963 hatte Rosenthal zusammen mit Kermit Fode ein ähnliches Experiment mit Ratten durchgeführt. Hierbei erhielten zwölf Studierende jeweils fünf Ratten. Der einen Hälfte wurde gesagt, ihre Ratten seien besonders intelligent gezüchtet, der anderen Hälfte, ihre seien besonders dumm. Obwohl alle Ratten genetisch identisch waren, zeigten die vermeintlich „intelligenten“ Ratten tatsächlich bessere Leistungen beim Durchlaufen eines Labyrinths.

Der Kluger-Hans-Effekt als Sonderfall

Ein verwandtes Phänomen ist der Kluger-Hans-Effekt, benannt nach einem Pferd, das scheinbar rechnen konnte. In Wirklichkeit reagierte das Tier auf subtile, unbewusste Signale seines Besitzers. Dieser Effekt beschreibt die unbewusste Beeinflussung des Verhaltens von Versuchstieren in die Richtung des erwarteten Ergebnisses.

Während beim Pygmalion-Effekt die Erwartungen tatsächliche Leistungssteigerungen bewirken, zeigt der Kluger-Hans-Effekt, wie Erwartungen die Interpretation von Ergebnissen verfälschen können. Folglich ist es in wissenschaftlichen Studien wichtig, durch Doppelblindstudien oder „unaufdringliche Messungen“ diesen Effekt zu vermeiden.

Anwendung im Alltag und Beruf

Der Pygmalion-Effekt entfaltet seine Kraft in zahlreichen Lebensbereichen. Seine praktische Anwendung kann sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben.

Pygmalion Effekt in der Schule

Im Bildungsbereich ist der Pygmalion-Effekt besonders ausgeprägt. Lehrer, die an ihre Schüler glauben, schaffen unbewusst ein förderliches Lernumfeld durch mehr Augenkontakt, Lob und anspruchsvollere Aufgaben. Besonders beeindruckend: Der Einfluss einer Lehrperson aus der zweiten Klasse wirkt nachweislich noch bis in die 6. Klasse nach – über vier Schuljahre hinweg. Schüler mit Lernschwierigkeiten, die als intelligent bezeichnet werden, heben bald die Hand und erzielen bessere Noten, während schüchterne Kinder durch regelmäßige Anerkennung mehr Selbstvertrauen entwickeln.

Im Berufsleben: Führung und Mitarbeiterentwicklung

Führungskräfte, die positiv eingestellt sind, erleben eine messbare Leistungssteigerung ihrer Teams. Laut Studien können positive Erwartungen die Produktivität um durchschnittlich 15 Prozent erhöhen. Das Unternehmerbeispiel von Reinhold Würth verdeutlicht dies eindrucksvoll: „Eine Geschäftsleitung, die glaubt, 75% der Beschäftigten seien faul und Diebe, bekommt genau diese Belegschaft“. Mitarbeiter spüren auch ohne direkte Kommunikation, was ihre Führungskraft von ihnen hält – durch Körpersprache, Blickkontakt und Tonfall.

In Beziehungen und Erziehung

Außerhalb beruflicher Kontexte wirkt der Pygmalion-Effekt ebenso stark. Beim Sport führt das Vertrauen eines Trainers dazu, dass Athleten über sich hinauswachsen. In Liebesbeziehungen beeinflusst die positive Erwartungshaltung das Selbstbild, Selbstvertrauen und die Motivation des Partners nachweislich. Eltern können durch positive Erwartungen die Entwicklung ihrer Kinder fördern, indem sie deren Fähigkeiten anerkennen und Herausforderungen optimistisch angehen.

Der Golem- und Galatea-Effekt im Vergleich

Während der Pygmalion-Effekt von externen Erwartungen ausgeht, beschreibt der Galatea-Effekt die Kraft der eigenen Selbsterwartung. In einem Raucherentwöhnungsprogramm hörten 67% der Teilnehmer, denen besondere Willenskraft zugesprochen wurde, mit dem Rauchen auf – im Vergleich zu nur 28% der Kontrollgruppe. Der Golem-Effekt hingegen stellt das negative Gegenstück dar: Niedrige Erwartungen führen zu geringeren Leistungen. Benannt wurde er nach der jüdischen Sagengestalt, die korrupt und gewalttätig wurde.

Fazit

Der Pygmalion-Effekt zeigt uns also deutlich, wie machtvoll unsere Erwartungen tatsächlich sind. Dieser psychologische Mechanismus wirkt nahezu überall – in Klassenzimmern, Büros und sogar in unseren engsten Beziehungen. Besonders bemerkenswert bleibt, dass Menschen ihr volles Potenzial entfalten können, wenn andere einfach an sie glauben.

Die wissenschaftlichen Belege sprechen für sich: Schüler verbessern ihre Intelligenzwerte, Mitarbeiter steigern ihre Produktivität um bis zu 15 Prozent, und selbst genetisch identische Ratten zeigen unterschiedliche Leistungen – alles basierend auf den Erwartungen, die an sie gestellt werden.

Gleichzeitig sollten wir den negativen Gegenspieler, den Golem-Effekt, stets im Auge behalten. Niedrige Erwartungen können ebenso selbsterfüllend wirken und Menschen in ihren Möglichkeiten einschränken.

Unser eigenes Verhalten ändert sich unbewusst, wenn wir positive Erwartungen an andere haben. Wir schenken mehr Aufmerksamkeit, geben besseres Feedback und schaffen ein förderlicheres Umfeld – oftmals ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Was bedeutet das für unseren Alltag? Zunächst sollten wir uns der Macht unserer Erwartungen bewusst werden. Danach können wir aktiv an einer positiven Grundhaltung arbeiten. Menschen, die an uns glauben, haben uns wahrscheinlich schon oft zu Höchstleistungen angespornt.

Letztendlich erinnert uns der Pygmalion-Effekt an eine zeitlose Wahrheit: Unsere Gedanken formen die Realität. Wer das Beste in anderen sieht und entsprechend handelt, wird – ähnlich wie der mythologische Bildhauer – erleben, wie das Leben seinen Erwartungen entspricht. Der Glaube an das Potenzial anderer Menschen ist daher nicht nur ein Geschenk an sie, sondern auch an uns selbst und unsere gemeinsame Zukunft.

Wenn der Pygmalion-Effekt zeigt, wie Erwartungen Verhalten beeinflussen, dann erklärt der Bestätigungsfehler, warum wir danach oft genau das bestätigt sehen, was wir vorher geglaubt haben.

Denn sobald eine Erwartung gesetzt ist, sucht unser Gehirn automatisch nach Belegen, die dieses Bild stützen – selbst wenn es die Realität verzerrt.

So entsteht ein kreisförmiger psychologischer Mechanismus:

Erwartung → Verhalten → Reaktion → Bestätigung der Erwartung.

Darum ist der Bestätigungsfehler die perfekte Ergänzung zum Pygmalion-Effekt:

Er zeigt, wie wir uns selbst (und andere) in Muster hineininterpretieren, die wir dann für objektive Wahrheit halten.

Im nächsten Beitrag tauchen wir genau in diesen Denkfehler ein – und schauen uns an, wie du ihn erkennst und bewusst durchbrechen kannst.

Wenn du lernen möchtest, wie du solche psychologischen Mechanismen verstehst, nutzt und in deine persönliche Entwicklung integrierst, dann ist die Mindset Coach Ausbildung genau der richtige Schritt. Werde zur Person, die das Potenzial in anderen erkennt – und ihnen hilft, es zu entfalten.

Key Takeaways

Der Pygmalion-Effekt zeigt, wie kraftvoll positive Erwartungen sind und wie sie das Potenzial anderer Menschen freisetzen können. Diese wissenschaftlich belegten Erkenntnisse lassen sich gezielt in Schule, Beruf und Beziehungen einsetzen:

- Positive Erwartungen steigern messbar die Leistung – Schüler verbessern ihre IQ-Werte um bis zu 30 Punkte, wenn Lehrer an ihr Potenzial glauben

- Führungskräfte können die Produktivität um 15% erhöhen, indem sie ihren Mitarbeitern Vertrauen und positive Erwartungen entgegenbringen

- Der Effekt wirkt unbewusst durch Körpersprache und Verhalten – Menschen spüren intuitiv, was andere von ihnen erwarten, ohne dass es ausgesprochen wird

- Negative Erwartungen (Golem-Effekt) schränken Potenzial ein – Niedrige Erwartungen führen zu schlechteren Leistungen und sollten bewusst vermieden werden

- Selbsterwartung (Galatea-Effekt) verstärkt den Erfolg zusätzlich – Wer an die eigenen Fähigkeiten glaubt, erreicht mit 67% höherer Wahrscheinlichkeit seine Ziele

Der Schlüssel liegt darin, bewusst eine positive Grundhaltung zu entwickeln und das Beste in anderen Menschen zu sehen. Dadurch schaffen wir ein förderliches Umfeld, das allen Beteiligten zugutekommt.

Wenn du verstanden hast, wie stark Erwartungen Verhalten, Ergebnisse und sogar Identität formen, dann ist der nächste Schritt klar:

Lerne, diese psychologischen Mechanismen bewusst für dich – und für andere – einzusetzen.

In unseren Ausbildungen (Mindset Coach, Personal Branding Architect & Visibility Boost) zeigen wir dir nicht nur die Theorie hinter Effekten wie dem Pygmalion-Effekt.

Du lernst, wie du sie praktisch nutzt:

- um Menschen zu stärken statt zu bremsen

- um Veränderung leichter zu machen

- um dein eigenes Potenzial freizusetzen

- und um als Coach, Mentor oder Leader echte Wirkung zu erzielen

Wenn du die Kraft deiner Erwartungen bewusst gestalten willst, statt dich von unbewussten Mustern steuern zu lassen:

Dann ist jetzt der perfekte Moment, in deine persönliche Weiterentwicklung einzusteigen.

Schau dir unsere Ausbildungen an und finde das Programm, das dich zur nächsten Version deiner selbst führt.

Alles Liebe und bleib inspiriert

Deine Alice aus der DCA

Was genau ist der Pygmalion-Effekt?

Der Pygmalion-Effekt beschreibt, wie positive Erwartungen das Verhalten und die Leistung anderer Menschen beeinflussen können. Wenn jemand an das Potenzial einer Person glaubt, kann dies zu tatsächlichen Verbesserungen ihrer Fähigkeiten und Ergebnisse führen.

Wie wirkt sich der Pygmalion-Effekt im Bildungsbereich aus?

In Schulen kann der Pygmalion-Effekt besonders stark sein. Lehrer, die an ihre Schüler glauben, schaffen unbewusst ein förderliches Lernumfeld durch mehr Aufmerksamkeit, Lob und anspruchsvollere Aufgaben. Dies kann zu messbaren Verbesserungen der Schülerleistungen führen.

Welche Rolle spielt der Pygmalion-Effekt im Berufsleben?

Im Berufsleben kann der Pygmalion-Effekt die Produktivität von Teams deutlich steigern. Führungskräfte, die positiv eingestellt sind und an ihre Mitarbeiter glauben, können eine Leistungssteigerung von durchschnittlich 15 Prozent bewirken.

Gibt es auch negative Auswirkungen des Pygmalion-Effekts?

Ja, das negative Gegenstück zum Pygmalion-Effekt ist der Golem-Effekt. Hierbei führen niedrige Erwartungen zu geringeren Leistungen. Es ist wichtig, sich dieser möglichen negativen Auswirkungen bewusst zu sein und aktiv an einer positiven Grundhaltung zu arbeiten.

Wie kann man den Pygmalion-Effekt im Alltag nutzen?

Um den Pygmalion-Effekt im Alltag zu nutzen, sollte man sich zunächst der Macht der eigenen Erwartungen bewusst werden. Dann kann man aktiv an einer positiven Grundhaltung arbeiten, das Beste in anderen sehen und entsprechend handeln. Dies kann in Beziehungen, bei der Kindererziehung und in vielen anderen Lebensbereichen positive Auswirkungen haben